史跡クラブ7月17日(火)の鎌倉~江の島行きの行程が、決まりましたのでご連絡します。今回は少し歩きますので、歩き易い靴と服装でご参加ください。下記をクリックして下さい。

史跡クラブ

校友会 史跡クラブ 行程表

日程 6月21日(木) ≪雨天決行≫

活動場所 築地(築地本願寺他)

集合場所 東武東上線線川越駅改札前

集合時間 8時25分(時間厳守)

費用概算 交通費:¥1,172(IC) ガイド料¥300

行程概要 (午前)・JR川越 8:39 ~ 新富町 9:54

(東京メトロ有楽町線直通新木場行き)

・和光市9:09乗車合流可能

・大宮8:56~池袋9:22

(JR埼京線通勤快速新木場行き)

有楽町線池袋で9:31乗車合流可能

10時 築地本願寺 ~ 聖路加病院周辺 ~ 勝鬨橋

~波除稲荷神社 (中央区ガイドさん案内)

(昼食) 築地場外市場等にて自由食・買い物

(午後) 隅田川テラス ~ 鐵砲洲稲荷神社

・新富町 15:39 ~ 川越 16:50

(東京メトロ有楽町線東上線直通)

川越で解散

途中、池袋で懇親会(有志)?

●築地本願寺

築地本願寺は元和3年(1617)に、浄土真宗本願寺派の京都西本願寺別院として浅草御門南に建立された。しかし明暦3年(1657)の大火(振袖火事)により本堂が焼失し、代替地として八丁堀沖の海上が下付され、佃島の門徒が中心となって埋め立てて土地が築かれ(築地の地名の由来)、延宝7年(1679)に再建され築地御坊と呼ばれた。大正12年の関東大震災の火災で伽藍は焼失し、寺中にあった58ヶ寺の子院は各地に移転した。現在の本堂は昭和9年の竣工で、古代インド様式をモチーフとし、東京帝国大学名誉教授伊東忠太の設計、当時としては珍しい鉄筋コンクリート造りで、重要文化財に指定されている。

●聖路加(せいるか)国際病院

明治34年(1901)米国聖公会の宣教師ルドルフ・トイスラーが創設、以来117年に亘り、キリスト教精神のもとに患者さん中心の診察と看護を実践している。昨年亡くなられた日野原重明氏が長く院長・名誉院長を務めて居た。

※ 持ち物等 歩き易い靴・健康保険証・雨具・カメラ・飲料・スイカ/パスモ

連絡先 丸田純一

4月22日(日)、史跡クラブは古い足袋蔵が沢山残り、昨年のTVドラマ「陸王」(直木賞作家池井戸潤原作)で人気を博した、行田市へ行ってまいりました。当日は史跡クラブ会員で行田市在住の吉田猛さんの案内で、はじめに移築復元され特別公開されたばかりの大正時代の洋館「忍町信用組合」を訪れ、その後、季節外れの気温31℃の猛暑のなか「蔵めぐりまちあるき」イベントのスタンプラリーに合わせて19もの蔵を巡りました。

- 旧忍町信用組合店舗

- 牧野本店

- 足袋とくらしの博物館

昼食も人気の「忠次郎蔵」でおいしい蕎麦と行田名物ゼリーフライを頂き、店内では地元ボランティアによる歌と踊りと三味線の披露に、皆んなサプライズ‼

- 忠次郎蔵で昼食

- 足袋の行田を思い出す♪~ 行田音頭

- 十万石(饅頭)本店

川越ほど重厚ではないものの、色々な形式の蔵と多彩な活用方法に感心し、100年以上も前のミシンが現役で稼働していることにもサプライズした楽しい一日でした。吉田さんありがとうございました。

校友会 史跡クラブ 行程表

日程 4月22日(日) ≪雨天決行≫

活動場所 行田市内(足袋蔵他)

集合場所 JR埼京線川越駅改札前

集合時間 8時15分(時間厳守)

費用概算 交通費:¥2,380(IC) 入館料他¥1,000程度

行程概要 (午前)JR川越 8:30 ~ JR大宮 8:53

JR大宮 9:00 ~ JR吹上 9:34

吹上(バス)9:45 ~ 行田本町 9:57

行田足袋蔵めぐり街あるき

(昼食)忠次郎蔵(手打ち蕎麦)予約済み ¥850

(午後)行田足袋蔵めぐり街あるき(続き)

時間があれば、水城公園・忍城址にも行きます。

行田市 16:01 ~ 熊谷16:11(秩父鉄道)

JR熊谷16:21 ~ JR大宮 16:59

JR大宮17:16 ~ JR川越 17:39

川越で解散

●日本遺産 行田

行田市は「のぼうの城」として知られている忍城の城下町であるが、江戸時代享保年間(1716~35)の頃から足袋作りが始まり、明治以降も生産量が増え続け、最盛期の昭和13年には年間約8千5百万足、全国シェアの約8割占める「日本一の足袋の街」として繁栄した。

利根川、荒川の二大河川に挟まれた行田市周辺地域は、両河川の氾濫で堆積した砂質土、豊富な水、夏季の高温が綿や藍の栽培に適していたことから、近世になると藍染の綿布生産が盛んになり足袋作りが始まったという。江戸時代は忍藩主が藩士の婦女子に足袋作りを奨励したこともあり、「忍のさし足袋」として広く知られるようになった。明治時代に入ると足袋は大衆化し、ミシンの導入と工場での分業により近代化され、独自の販路開拓と軍需用の足袋生産にも携わり発展をとげた。生産量の増加と共に製品の保管倉庫として多くの「足袋蔵」が建設された。しかし昭和30年を境に洋装化の進行と靴下の普及に伴い、足袋の生産は減少を続けていき、現在では約20社余りが生産・販売に携わり、年間141万足、全国シェアの35%を行田で生産している。

※ 持ち物等歩き易い靴・健康保険証・雨具・カメラ・飲料・スイカ/パスモ

連絡先 丸田純一

史跡クラブは、3月27日(火)氷川神社等川越散策と総会を開催しました。

朝9時半に川越駅に集合し、バスを利用して氷川神社に向かうグループと、神社までウォーキングで向かう健脚グループに分かれ出発しました。バスグループは札の辻で新河岸川に出て、満開を迎えた河岸の桜を愛でながら散策し、健脚グループは途中「中院」を訪れ、これも満開の枝垂れ桜を楽しみ氷川神社で合流し、古代からの歴史を持つ古社に参拝してきました。

総会では、2017年度の会計報告・夏に実施したアンケート結果報告、そして2018年度の活動予定の発表を行いました。

- 新河岸川の桜、満開

- バス移動組

2018度 史跡クラブ 活動予定表

4月22日 日 行田足袋蔵ツアー 電車・バス 申込締切 3月31日

6月21日 木 築地本願寺・市場 電車 〃 5月21日

7月17日 火 鎌倉~江の島 電車他 〃 6月21日

8月20日 月 暑気払い 電車・バス 〃 7月17日

9月11日 火 日光東照宮 貸切バス 〃 7月17日

11月22日 木 大山詣で 電車他 〃 10月22日

12月 7日 金 東京たてもの園他 電車 〃 11月 6日

1月 7日 月 亀戸七福神 電車 〃 12月 7日

2月14日 木 江戸東京博物館 電車 〃 1月15日

3月27日 水 川越史跡・総会 電車・バス 〃 2月14日

2月9日(金)の「曽我別所梅林と小田原城」の詳細が決まりました。

校友会 史跡クラブ 行程表

日程 2月9日(金) ≪雨天決行≫

活動場所 曽我別所梅林 ~ 小田原城

集合場所 東武東上線池袋駅南口改札前

集合時間 8時30分(時間厳守)

費用概算 交通費:¥3,790(IC) 入館料他¥1,000

行程概要(午前)JR池袋 8:57 ~ JR国府津 10:24

(JR新宿湘南ライン)

JR国府津 10:27 ~ JR下曽我 10:31

(JR御殿場線)

徒歩15分 ~ 曽我別所梅林 散策

JR下曽我 12:06 ~ JR国府津 12:11

JR国府津 12:17 ~ JR小田原 12:24

(JR東海道線)

(昼食)小田原駅近くのお店予約予定

(午後)小田原城 見学(ガイドさんの案内)

小田急小田原 15:43 ~ 新宿 16:58

(小田急ロマンスカーはこね30号)

17:30 池袋で解散

●鎌倉時代初めの有力御家人、土肥実平の嫡男で早川荘の総預所となった小早川遠平が築いたのが最初と言われている。室町時代の応永23年(1416)上杉禅秀の乱がおこり、土肥一族も加担し敗れ、勝者の戦功として扇谷上杉憲方の家臣、大森頼明がこの地を賜った。明応4年(1495)伊豆韮山を本拠としていた伊勢平氏を称する伊勢新九郎盛時(後の北条早雲)に急襲され奪われた。以後北条氏の居城となり、土塁と 空堀で大規模に取り囲む(現在の小田原市街全体)程の拡張整備がなされ、氏綱・氏康・氏政・氏直と5代に亘り、相模国から北関東迄を支配するようになった。難攻不落で知られ永禄4年(1561)には上杉謙信、永禄12年(1569)には武田信玄の大軍を撃退したが、天正18年(1590)豊臣秀吉の小田原征伐で21万の大軍に囲まれ開城し、北条氏は滅亡した。徳川家康が関東に国替えとなった際、西への備えとして重臣大久保忠世を入場させたが、江戸時代に入ると逆にその大きさを嫌い、2代忠隣に規模を縮小させた。忠隣の時に大久保は一時失脚するが、幕府直轄や阿部正次、稲葉家3代を経て再び大久保氏の居城となった。以降10代182年、明治維新まで続いた。明治に入り俗にいう「廃城令」によ、城の大半は取り壊された。大戦後小田原城址公園として整備が始まり、昭和35年(1960)には天守が復元し、その後常磐木門・銅門・馬出門が復元されている。天守閣は2016年5月、大改修が終了し再公開された。

●曽我と梅林 曽我の里は、日本三大仇討の一つとして有名な「曽我物語」の曽我兄弟(五郎・十郎)ゆかりの地です。兄弟の母、満江御前のお墓や、二宮尊徳遺髪塚もあります。北条氏の時代、梅の実を兵糧用にするため城下に多くの梅ノ木が植えられました。江戸時代の大久保氏も梅の栽培を奨励し、箱根越えの旅人の必需品として梅干しが重宝され、現在も小田原の名産となっている。

※ 持ち物等 歩き易い靴・健康保険証・雨具・カメラ・飲料・スイカ/パスモ

連絡先 丸田純一(携帯)

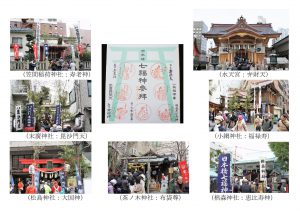

1月5日(金)の「日本橋七福神巡り」の詳細が決まりました。

校友会 史跡クラブ 行程表

日程 1月5日(金) ≪雨天決行≫

活動場所 日本橋七福神巡り~日本橋クルーズ

集合場所 東武東上線池袋駅南口改札前

集合時間 9時10分(時間厳守)

費用概算 ガイド料:¥300,乗船料金¥2,500,昼食・交通費別途

行程概要 池袋 9:25 ~ 大手町 9:47

東京メトロ丸の内線

大手町 9:54 ~ 水天宮前 9:59

東京メトロ半蔵門線

〇日本橋七福神巡り(案内付き)

(昼食) 人形町・日本橋周辺で自由食

〇日本橋船着き場 13:15 ~14:15

(日本橋クルーズ)隅田川を出て東京湾のレインボーブリッジ往復

池袋 15:00 解散

●水天宮

(弁財天:インドヒンドゥー教の女神で水の神であったが、吉祥天と融合し財宝を授けてくれる神となったとも言われている)

九州久留米藩の有馬家が文政元年(1818)に久留米から分霊して江戸屋敷内に祀ったのが始まり。安産・子授けのお宮として著名で毎月の戌の日には大変賑わいます。

●茶ノ木神社

(布袋尊:中国唐の末期に実在したとされる禅僧で、福徳円満と防災の神様とされている。また弥勒菩薩の化身とも言われている)

かつて社の周りにお茶の木が生い茂っていたのが名前の由来。下総佐倉藩堀田家の屋敷神として布袋尊が祀られた。

●松島神社

(大国神:インドヒンドゥー教のシヴァ神の化身で、密教の大黒天が元となり大国主命と神仏習合して出来た神道の神様で、豊穣の神様として信仰を集めている)

明暦の大火(1657)以前周辺は、歓楽街として栄え芸能関係者や人形職人等の参拝により大変賑っていたという。11月に酉の市が開かれる。

●末廣神社

(毘沙門天:仏教を守護する四天王の一つで、多聞天ともいい融通招福の神であるが、日本独自の信仰として勝負事にご利益があると崇められている)

神社がある辺りは、元和3年(1617)に幕府に正式に許可された、元々の「吉原」があった処で、その氏神として信仰を集めていた。

●笠間稲荷神社

(寿老神:中国道教の神、鹿を従えた姿で知られる長寿延命のである。南極星の化身とも言われている)

安政6年(1859)常陸笠間神社より、笠間藩主牧野貞直が江戸屋敷に分霊し、以降人々の運命を招く福徳長寿の守護神として信仰を集めている。

●椙森神社

(恵比寿神:七福神の中で唯一日本の神様で、元々漁業神・海神であったが、商売の神様と崇められるようになった)

創建は約1千年前といわれ、俵の藤太(藤原秀郷)が平将門の乱平定や太田道灌の雨乞いの際に、祈願された記録が残る古社である。神田柳森・新橋烏森と共に「江戸三森」として信仰を集めている。

●小網神社

(福禄寿:中国道教の神、招徳人望の神とされ、この神も南極星の化身とも)540年前の文正元年(1466)、

稲荷大神を主祭として祀られた歴史の古いお社。 商売繁盛・学芸成就の神、弁財天も祀られている。

○寳田恵比寿神社

元々は皇居前にあった寳田村の鎮守様。恵比寿神が2つあり、サブ的な扱い。七福神巡りでは回らなくても良いとされている。

※ 持ち物等 歩き易い靴・健康保険証・雨具・カメラ・飲料・スイカ/パスモ

連絡先 丸田純一(携帯)

史跡クラブは12月8日(金)、都内史跡(六義園他)巡りに行ってまいりました。旧古河庭園では庭園散策の後、ジョサイアコンドル設計の洋館内をガイドさんに案内して頂き、贅を尽くした室内装飾と粋な和室に魅了されました。お昼は六義園近くの名店、「小松庵総本店」の蕎麦に舌鼓を打ち、六義園では名残りの紅葉を愛でながら回遊式の築山泉水庭園を楽しみました。その後染井霊園に向かい、園内やその周辺のお寺に眠る著名人のお墓を訪れ、”私たちの原宿”巣鴨地蔵通り商店街を賑やかしながら、高岩寺(とげぬき地蔵)では無病息災を祈ってまいりました。

心配された雨も”晴れ男&晴れ女”の念力で抑え込み、楽しい一日でした。

- 旧古川庭園

- 六義園②

- 六義園③

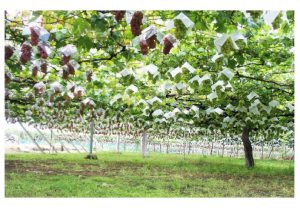

史跡クラブは11月20日(月)、23名参加で山梨の甲府へ行ってまいりました。戦国武将武田信玄ゆかりの甲斐善光寺から、武田氏の本拠躑躅ヶ崎館跡に建てられた武田神社を訪れました。お昼は甲州名物「ほうとう鍋」に舌鼓を打ち、午後は、豊臣秀吉の命で築かれ徳川家に受け継がれた、甲府城をガイドさんに案内して頂き、勝沼のワイナリーでは施設見学の後、ワイン用ブドウの試食やワインの試飲の他に、樽からワインをボトルに詰め、ラベルを作成し、オリジナルワイン作りを楽しみました。

今回は貸し切りバスをチャーターしたため乗り継ぎ時間の心配もなく、名残りの紅葉も美しく、車内の会話にも花が咲き、楽しい時間を過ごしてまいりました。

12月8日(金)の「旧古河庭園、六義園、他」行きの詳細が決まりました。

校友会 史跡クラブ 行程表

日程 12月8日(金) ≪雨天決行≫

活動場所 旧古河庭園 ~ 六義園 ~ とげぬき地蔵

集合場所 東武東上線池袋駅南口改札前

集合時間 9時15分(時間厳守)

費用概算 交通費:¥287(IC) 入館料他¥1,020昼食・忘年会費別途

行程概要 JR池袋 9:20~JR駒込 9:27

〇旧古河庭園 庭園散策及び洋館内見学(ガイド案内) (入園料:シニア70円、洋館見学料:800円)、(昼食) 小松庵駒込本店(そば屋)予約済

〇六義園 園内散策(入園料:シニア150円)

〇巣鴨とげぬき地蔵 高岩寺参観・商店街散策、JR巣鴨15:45~JR池袋15:51

〇池袋にて忘年会

●旧古河庭園

明治27年(1800)伊藤博文内閣の外務大臣として多くの不平等条約の改正に努めた陸奥宗光が、この西ヶ原に別邸を建てる。宗光の次男(古河2代当主)が古河財閥創業者古河市兵衛の養子となり、所有が古河家に移る。(当時の建物は現存せず)大正3年(1914)古河虎之助(3代当主)が周辺の土地を買い増して、大正6年(1917)に英国風石造りの洋館と西洋庭園を造り(鹿鳴館や神田ニコライ堂で有名なジョサイア・コンドルの設計)、日本庭園は大正8年に出来上がった(作庭はこれも著名な7代目小川治兵衛)。太平洋戦争末期陸軍に、戦後は進駐軍に接収された。その後財閥解体を経て、国有となり昭和31年(1956)に東京都の都市公園として開園した。

●六義園

元禄8年(1695)加賀藩の旧下屋敷を5代将軍綱吉から拝領した柳沢吉保は、約3 万坪という広大な敷地に7年をかけて起伏に富んだ回遊式築山泉水庭園を造園した。「六義」とは中国の漢詩の分類法で、平安時代の歌人紀貫之がこれにならい「古今和歌集」の序文に和歌の6体の基調(そえ歌・かぞえ歌・なぞらえ歌・たとえ歌・ただごと歌・いわい歌)を六義(むくさ)と表したことに由来する。文学に造詣の深かった吉保自ら設計を指揮して、和歌趣味豊かに主に紀州和歌の浦の美しい景色を写して作庭されている。柳沢家は吉保の時代に川越ではじめて大名となり、その後甲府へ移り、嫡男吉里の時に大和郡山に転封されるが、六義園は維新の時まで下屋敷として使用された。明治に入り三菱財閥の創始者岩崎弥太郎の別邸となり、昭和13年(1938)に東京市に寄贈され昭和28年に国の特別名勝に指定されている。

●巣鴨とげぬき地蔵

正式には曹洞宗萬頂山高岩寺といいます。慶長元年(1596)江戸は湯島に開かれ、その後下谷屏風坂に移り、明治24年(1891)巣鴨の地に移転しました。高岩寺のご本尊が「とげぬき地蔵」として知られる延命地蔵尊で、秘仏とされ拝観は出来ないが、そのお姿を基に作られた御影(おみかげ)に祈願してもご利益があるとされ、本堂で授与されている。とげぬきの由来は、正徳3年(1713)田付又四郎が重病の妻の平癒祈願を地蔵尊にしたところ、夢に現れた僧の言う通り地蔵尊の御影を川に浮かべると、夫人の病が治った。その後正徳5年(1715)毛利家の女中が誤って針を飲み込んでしまい、うわさの地蔵尊の御影を飲ませたところ針が御影を貫いて出て来たことによる。

※ 持ち物等 歩き易い靴・健康保険証・雨具・カメラ・飲料・スイカ/パスモ

連絡先 丸田純一(携帯)

史跡クラブは9月26日(火)、日高の高麗神社から彼岸花で有名な「巾着田」を巡ってまいりました。ちょうど数日前に天皇皇后両陛下も訪れられ、メディアにも取り上げられた注目スポットです。

朝鮮半島から渡来した高麗若光を祀る高麗神社に参拝し、隣接する高麗家住宅では東日本の民家として最も古い形式を残している建物内外の詳しい説明を、神職の方にして頂きました。そして若光の菩提を弔うために建てられた聖天院を訪れたあと、のどかな高麗の里を「巾着田」まで歩きました。

「巾着田」の彼岸花は、今年は開花が早かったためピークは少し過ぎていましたが、まだ咲き誇っている場所もあり十分楽しめました。晴天にも恵まれて、楽しい一日でした。

- 魔除けのチャンスン

- 見事に咲いていました(1)

- 見事に咲いていました(2)

11月20日の「甲府~勝沼」行きの詳細が決まりました。

校友会 史跡クラブ 行程表

日 程 11月20日(月) ≪雨天決行≫

活動場所 甲府 ~ 勝沼 (貸し切りチャーターバス)

集合場所 ウエスタ川越前

集合時間 8時00分(時間厳守)

費用概算 交通費:約¥6,000(バス代・有料道路代・駐車場代等)

今回は、貸し切りバスのため、交通費は参加人数(最低25人)により変わります。

行程及び 活動概要

(午前) ウエスタ川越 ~ 関越・圏央・中央道経由 ~ 甲府

10:00甲斐善光寺 ~ 11:00武田神社 ~ 甲府

(昼食) 甲府駅周辺にて(ほうとう等)自由食

(午後) 甲府(舞鶴)城(ボランティアガイドによる案内) ~ 勝沼

ワイナリー見学・試飲(白百合醸造)

(帰路) 勝沼 16:00 ~ 中央・圏央・関越道経由 ~

18:00ウエスタ川越 (解散)

〇甲斐善光寺

寺伝によると川中島の合戦の際、信濃善光寺の焼失を恐れた武田晴信(信玄)が 御本尊善光寺如来をはじめとする諸仏寺宝を持ち帰り、永禄元年(1558)に創建したという。武田氏滅亡の後、このご本尊は織田・徳川・豊臣氏を転々としたが、慶長3年(1598)信濃善光寺に帰座している。甲斐善光寺ではその後、信濃善光寺の前立仏として、建久6年(1195)に造られた銅造阿弥陀三尊像を本尊としている。

〇武田神社

武田信玄を御祭神として祀り、大正8年(1919)に信玄が居城とした躑躅ヶ崎館跡に創建され、以来甲斐の国の総鎮護として崇拝を集めている。躑躅ヶ崎館は甲斐守護武田信虎によって築かれ、家臣団が集住して城下町が形成された。以後晴信(信玄)、勝頼の3代に亘って栄えたが、武田氏滅亡後は豊臣秀吉の命により今の甲府駅の地に甲府城が築かれ、江戸時代の初めには破却された。

〇甲府城(舞鶴城)

豊臣秀吉が天下統一し徳川家康を関東に移封した際に、その抑えとして浅野長政

・幸長父子等によって築城された。関ヶ原の役以後は徳川の城となり、将軍家一門 や柳沢吉保等有力大名が城主となり町も大いに発展した。享保9年(1724)以降は幕府直轄地となり甲府勤番が置かれていたが、明治になると廃城となり、城内の主要物の大半は取り壊された。また鉄道(中央線)が敷設され、甲府の駅が城の跡地にな建設けられたため城の外郭は大きく縮小された。山梨県庁も城の外郭部にある。明治37年(1904)に舞鶴公園として開放され、昭和39年には都市公園として整備事業が行われ、稲荷櫓や鍛冶曲輪門等が復元されている。

※ 持ち物等 歩き易い靴・健康保険証・雨具・カメラ・飲料・スイカ/パスモ

連絡先 丸田 純一

9月26日の「高麗神社~巾着田」行きの詳細が決まりました。

校友会 史跡クラブ 行程表

日 程 9月26日(火) ≪雨天決行≫

活動場所 高麗神社 ~ 巾着田

集合場所 川越駅JR改札前

集合時間 8時30分(時間厳守

費用概算 交通費:約¥1,200

行 程

(往 路) JR川越 8:52 ~ 高麗川 9:16

(JR川越線)

~ 9:30 高麗神社 ~ 高麗家住宅 ~ 聖天院

(徒歩)

~ 高麗川12:00 ~東飯能 12:06/12:16

(JR八高線)

~ 高麗 12:22 ~ 巾着田

(西武池袋線) (徒歩)

(昼食) 高麗駅及び巾着田周辺にて自由食

(帰路) 高麗 15:24 ~ 東飯能 15:29/15:50

(西武池袋線) (JR八高線・川越線)

~ 川越 16:17 (解散)

〇高麗神社と高麗王若光

古代から朝鮮半島北部に勢力を張っていた高句麗が、唐と新羅の連合軍に攻められ668年に滅亡し、多くの人々が難民として渡来した。716年に朝廷は武蔵国に高麗郡(日高・飯能・入間・狭山・鶴ヶ島等)を設置して、以前から関東各地に点在していた、高句麗からの帰化人たちを移住・入植させ、未開のこの地の開拓をおこなった。その際、滅亡前から使節として来日していた若光に「王(こきし)」の姓(かばね)を賜い、郡の首長として治めさせた。若光の没後、郡民は若光の徳を偲び霊廟を建て、高麗明神と崇めたのが、高麗神社の起こりとされている。

〇高麗家住宅と聖天院

高麗神社の神職を代々務めてきた高麗家の住宅で、慶長年間(1596~1615)の建築と伝えられ、東日本の民家の中では古い形が残る極めて貴重な例として、国指定の重要文化財に指定されている。老朽化が進んだため昭和51年に全解体後、修理復元された。聖天院勝楽寺は高麗若光の菩提寺として天平勝宝3年( 751)に創建された。天正8年(1580)に、真言宗の寺院として中興され現在に至っている。

〇巾着田

高麗川の蛇行により作られた地形で、 近くの日和田山から眺めると巾着のように見え、8世紀に開墾した高麗人が稲作を伝え、水田が広がっていたためその名がついた。 現在では500万本の日本一の彼岸花(曼殊沙華)の群生地で秋には多くの観光客で賑わう。

※ 持ち物等 歩き易い靴・健康保険証・雨具・カメラ・飲料・スイカ/パスモ

連絡先 丸田 純一

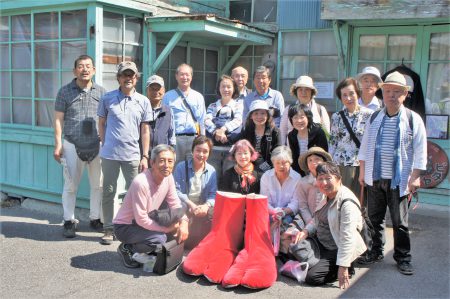

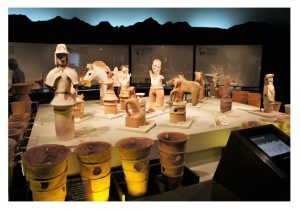

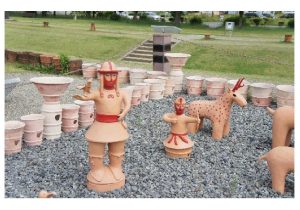

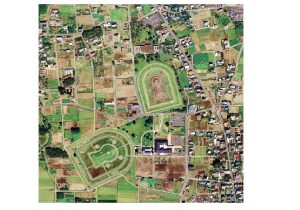

関東では梅雨はどこへいったのやら、もう既に連日猛暑日が続いており、この日も好天に恵まれ(?)参加者16名で高崎市郊外にある保渡田古墳群を訪れてまいりました。

この古墳群は5世紀の後半から6世紀の前半に造られ、墳丘の長さが100mを超えるもので、約1500年前のこの地方に大きな力(財力)を持った王族(豪族)がいたことを示すもので、さきたま古墳とほぼ同時代のものです。最初に「かみつけの里博物館」に入館し、ガイドさんから古墳が造られた時代背景や「群馬」の名前のルーツ等の説明を受け、古代のロマンに思いをはせました。午後は高崎白衣観音へ行く予定のところ、バスの乗り継ぎがうまくいかず残念でしたが、猛暑のなか参加者全員事故もなく、楽しい一日でした。

8月はすでにご案内のとおり、9日(水)に川越の「橘(たちばな)」で昼食を 兼ねた暑気払いを行います。12:00にウエスタ川越集合、¥2000+α(アルファ)これからのクラブの活動について、皆さんとお話をしたいと考えておりますので、是非ともご参加ください。

史跡クラブの7月13日「高崎保渡田古墳~高崎観音」行きの詳細が決まりました。

校友会 史跡クラブ 行程表

日 程 7月13日(木) ≪雨天決行≫

活動場所 高崎保渡田古墳群~高崎白衣大観音

集合場所 川越駅JR改札前

集合時間 7時20分(時間厳守)

費用概算 交通費:¥4,240 昼食・入館料:1,600

行 程

(往路) JR川越 7:35 ~ JR大宮7:57/8:17 ~ 高崎 9:39

(埼京線通勤快速) (高崎線高崎行)

高崎駅西口 9:50 ~ 秋葉前 10:11

(群馬バス榛東村役場行)

(午前) かみつけの里博物館に入館、隣接の保渡田古墳群(二子山古墳・

八幡塚古墳・薬師塚古墳)見学。

(昼食) 近隣に飲食店が少ないため、レストラン予約済。

(午後) 高崎に戻り、高崎白衣観音胎内拝観及び周辺見学。

(帰路) 高崎 16:11 ~ 大宮 17:29/17:52 ~

(湘南新宿ライン小田原行) (埼京線通勤快速)

川越 18:15 (解散)

〇保渡田古墳群とかみつけの里博物館

保渡田古墳群は榛名山南麓に分布する、5世紀の後半から6世紀前半に築造された古墳群で、昭和60年(1985)に国の史跡に指定されている。築造された順に、二子山・八幡塚・薬師塚古墳の3つの前方後円墳からなり、約1,500年前の王族(豪族)が葬られた墓で、いずれも墳丘の長さは100mを超え、広大な二重の濠を巡らし多量の円筒形埴輪を並べ立てていた。円筒埴輪の他にも人物類や動物・家等の形象埴輪も多く出土している。かみつけの里博物館は、平成10年(1998)に古墳群の中核施設として創られ、古墳時代の村の様子や被葬者の推定・古墳の構造がジオラマ等により分かり易く解説展示されており、また群馬の名前が興る過程も詳しく説明がなされている。

保渡田古墳群は榛名山南麓に分布する、5世紀の後半から6世紀前半に築造された古墳群で、昭和60年(1985)に国の史跡に指定されている。築造された順に、二子山・八幡塚・薬師塚古墳の3つの前方後円墳からなり、約1,500年前の王族(豪族)が葬られた墓で、いずれも墳丘の長さは100mを超え、広大な二重の濠を巡らし多量の円筒形埴輪を並べ立てていた。円筒埴輪の他にも人物類や動物・家等の形象埴輪も多く出土している。かみつけの里博物館は、平成10年(1998)に古墳群の中核施設として創られ、古墳時代の村の様子や被葬者の推定・古墳の構造がジオラマ等により分かり易く解説展示されており、また群馬の名前が興る過程も詳しく説明がなされている。

〇高崎白衣大観音

高崎市南西部に広がる観音山丘陵山頂(190m)にある、関東八十八ヵ所霊場1番札所、真言宗慈眼院の境内に建つ高さ41.8mの観音像で、昭和11年(1936)に実業家の井上保三郎によって建立された。建立された当時は世界最大の観音像で、最上階からは高崎市街や群馬だけでなく日光・秩父連山、八ヶ岳の山々が一望出来る。平成12年(2000)に、国の登録有形文化財指定されている。

※ 持ち物等 歩き易い靴・健康保険証・雨具・カメラ・飲料・スイカ/パスモ

連絡先 丸田純一

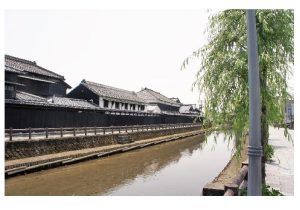

史跡クラブの6月16日栃木行きの行程詳細が決まりました。

校友会 史跡クラブ 行程表

日 程 6月16日(金) ≪雨天決行≫

活動場所 栃木市街 ~ 太平山

集合場所 川越駅JR改札前

集合時間 8時00分(時間厳守)

費用概算 交通費:¥2,898 入館料他:1,700

行 程

(往路)JR川越8:00~JR大宮 8:42/8:48~ 栗橋9:17/9:30~栃木

(埼京線通勤快速) (湘南新宿ライン) (東武日光線)

活動概要

(午前) 栃木駅から市街蔵の街地区までは、徒歩(15分)またはバス。

ボランティアガイドさんの案内で、市街散策及び蔵造りの施設見学。

巴波川遊覧船乗船、船頭さんの巴波川舟運解説及び栃木河岸舟唄傾聴。

(昼食) 市街各飲食店で自由昼食

(午後) 栃木駅からバスで太平山へ。季節の「紫陽花」見物 ~太平山神社 ~

絶景の謙信平 ~栃木駅

(帰路) 栃木16:11~栗橋16:45/16:53~ 大宮17:21/17:34~

(東武日光線) (宇都宮線上野東京ライン) ( 埼京線通勤快速)

川越17:57

(解散) 川越駅 18:00

〇栃木市の歴史

栃木市周辺は古い時代から下野国の中心として栄え、律令時代には国府も置かれ、奈良時代には出流山満願寺が、平安時代に入ると慈覚大師により太平山が開かれた。平安時代後期に関東を揺るがした平将門の乱を平定した、俵の藤太藤原秀郷の子孫がこの地方に根を張っていった。鎌倉時代になると秀郷の流れをくみ源頼朝に重用された小山政光の孫が、現在の栃木市近郊の皆川の庄の地頭となり、皆川氏を称しこの地域を支配した。その後皆川氏は一度没落するが、室町時代に同族の長沼秀光が皆川城を築き皆川氏を再興すると、戦国時代を生き抜き、新設の栃木城に拠り江戸時代の初期に改易に合うまでこの地を支配した。この時に栃木城も取り壊され、城下町から商人の街へと変遷していった。その後は市街の中心部を流れる利根川水系 の巴波川を利用した舟運によって、物資の集積地として江戸との交易で北関東屈指の賑わいを見せ、また朝廷から日光東照宮の例祭へ派遣された使者(例幣使)が通行した、日光例幣使街道の宿場町として大いに栄えた。明治時代になり栃木県が設置された時には県庁所在地となったが、日光県との統合の際に県庁は宇都宮に移された。太平洋戦争の戦災を免れたため市街地には江戸時代から明治時代にかけての蔵や商家が多く残っており、埼玉県の川越や千葉県の佐原と共に「小江戸」と称され蔵の街として知られている。

の巴波川を利用した舟運によって、物資の集積地として江戸との交易で北関東屈指の賑わいを見せ、また朝廷から日光東照宮の例祭へ派遣された使者(例幣使)が通行した、日光例幣使街道の宿場町として大いに栄えた。明治時代になり栃木県が設置された時には県庁所在地となったが、日光県との統合の際に県庁は宇都宮に移された。太平洋戦争の戦災を免れたため市街地には江戸時代から明治時代にかけての蔵や商家が多く残っており、埼玉県の川越や千葉県の佐原と共に「小江戸」と称され蔵の街として知られている。

※ 持ち物等 歩き易い靴・健康保険証・雨具・カメラ・飲料・スイカ/パスモ

連絡先 丸田純一