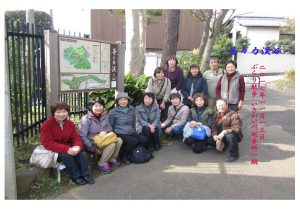

12月8日(金)の「旧古河庭園、六義園、他」行きの詳細が決まりました。

校友会 史跡クラブ 行程表

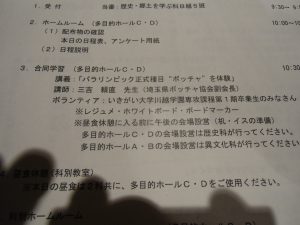

日程 12月8日(金) ≪雨天決行≫

活動場所 旧古河庭園 ~ 六義園 ~ とげぬき地蔵

集合場所 東武東上線池袋駅南口改札前

集合時間 9時15分(時間厳守)

費用概算 交通費:¥287(IC) 入館料他¥1,020昼食・忘年会費別途

行程概要 JR池袋 9:20~JR駒込 9:27

〇旧古河庭園 庭園散策及び洋館内見学(ガイド案内) (入園料:シニア70円、洋館見学料:800円)、(昼食) 小松庵駒込本店(そば屋)予約済

〇六義園 園内散策(入園料:シニア150円)

〇巣鴨とげぬき地蔵 高岩寺参観・商店街散策、JR巣鴨15:45~JR池袋15:51

〇池袋にて忘年会

●旧古河庭園

明治27年(1800)伊藤博文内閣の外務大臣として多くの不平等条約の改正に努めた陸奥宗光が、この西ヶ原に別邸を建てる。宗光の次男(古河2代当主)が古河財閥創業者古河市兵衛の養子となり、所有が古河家に移る。(当時の建物は現存せず)大正3年(1914)古河虎之助(3代当主)が周辺の土地を買い増して、大正6年(1917)に英国風石造りの洋館と西洋庭園を造り(鹿鳴館や神田ニコライ堂で有名なジョサイア・コンドルの設計)、日本庭園は大正8年に出来上がった(作庭はこれも著名な7代目小川治兵衛)。太平洋戦争末期陸軍に、戦後は進駐軍に接収された。その後財閥解体を経て、国有となり昭和31年(1956)に東京都の都市公園として開園した。

●六義園

元禄8年(1695)加賀藩の旧下屋敷を5代将軍綱吉から拝領した柳沢吉保は、約3 万坪という広大な敷地に7年をかけて起伏に富んだ回遊式築山泉水庭園を造園した。「六義」とは中国の漢詩の分類法で、平安時代の歌人紀貫之がこれにならい「古今和歌集」の序文に和歌の6体の基調(そえ歌・かぞえ歌・なぞらえ歌・たとえ歌・ただごと歌・いわい歌)を六義(むくさ)と表したことに由来する。文学に造詣の深かった吉保自ら設計を指揮して、和歌趣味豊かに主に紀州和歌の浦の美しい景色を写して作庭されている。柳沢家は吉保の時代に川越ではじめて大名となり、その後甲府へ移り、嫡男吉里の時に大和郡山に転封されるが、六義園は維新の時まで下屋敷として使用された。明治に入り三菱財閥の創始者岩崎弥太郎の別邸となり、昭和13年(1938)に東京市に寄贈され昭和28年に国の特別名勝に指定されている。

●巣鴨とげぬき地蔵

正式には曹洞宗萬頂山高岩寺といいます。慶長元年(1596)江戸は湯島に開かれ、その後下谷屏風坂に移り、明治24年(1891)巣鴨の地に移転しました。高岩寺のご本尊が「とげぬき地蔵」として知られる延命地蔵尊で、秘仏とされ拝観は出来ないが、そのお姿を基に作られた御影(おみかげ)に祈願してもご利益があるとされ、本堂で授与されている。とげぬきの由来は、正徳3年(1713)田付又四郎が重病の妻の平癒祈願を地蔵尊にしたところ、夢に現れた僧の言う通り地蔵尊の御影を川に浮かべると、夫人の病が治った。その後正徳5年(1715)毛利家の女中が誤って針を飲み込んでしまい、うわさの地蔵尊の御影を飲ませたところ針が御影を貫いて出て来たことによる。

※ 持ち物等 歩き易い靴・健康保険証・雨具・カメラ・飲料・スイカ/パスモ

連絡先 丸田純一(携帯)